8月19日国际摄影日

我们拆解16:9的屏幕囚牢

逆着流量方向走进取景框深处——

看那双沾泥的鞋如何踩出新闻的骨相

听蒙尘的快门在诉说:

“美在远方,真在脚下”

今天,我们不展示精美的照片。

而是将镜头反转聚焦那些按下快门、记录时代瞬间的人们——

赵庆祖,这位来自云南丽江、被称为“泥土味”摄影记者的新华社签约摄影师,用镜头讲述丽江故事十余年,足迹遍布城乡角落。

在这个属于摄影人的节日里,记者与他展开了一场对话,聆听那些相机定格外镜头背后的故事与坚守。

记者:赵老师您好,国际摄影日快乐!我们知道您并非科班出身,最初是在照片冲印店工作。是怎样的契机,让您扛起相机走向田间地头、新闻一线,成为一名摄影记者的?

赵庆祖:谢谢你!我来自大理剑川的小山村,2003年中专毕业后因为对摄影的喜爱,在丽江的三江数码图片社打工,负责冲印照片。那段时间我边工作边参加自学考试。也许是这份热爱加上一些坚持,2007年11月,我通过考试进入了丽江日报社。那时没想过一定要当记者,就是去试一试,没想到就走上了这条路。我始终保持着学习的习惯,长期订阅《人民日报》《新华每日电讯》《云南日报》等报刊,边学边写边拍,稿子从“豆腐块”开始,照片也越拍越多,越拍越深入。我特别喜欢透过取景框去观察和记录,找寻丽江独特的风貌和百姓的故事。久而久之,“人在机在”成了我的常态,成了一个永远在路上的“摄影发烧友”。

记者:“泥土味”是大家形容你作品的一个鲜明标签。这种扎根基层、贴近生活的特质是如何形成的?

赵庆祖:这跟我成长背景和对土地的情感是分不开的。我在农村长大,对土地、乡村、乡亲有着天然的情感联结。我的镜头自然就更多地聚焦农村、农民和他们身边的事。我会和村民一起下田栽秧、一起采收白菜,这样的参与很快就能拉近距离。镜头也就有了真实的生活气息、丽江的乡土味道。我觉得,“好图片是靠双脚跑出来的”。无论春夏秋冬,我都坚持深入一线。近两年光是跑乡村采风就三万多公里,拍摄了大量反映丽江发展的照片。为了拍到好图,起早贪黑、放弃节假日是常态,家人没少抱怨我“把家当旅馆”。但当你捕捉到触动心灵的瞬间时,那种充实和快乐是难以言表的。

记者:您曾在报社担任过记者部管理职务,但后来选择回到一线。当时是如何考虑的?面对新媒体时代的冲击,您认为新闻摄影人的根在哪里?

赵庆祖:是的,2013年我因工作突出被提拔为记者部副主任和负责人。但在丽江市融媒体中心成立时,我选择主动放弃管理岗位回到一线记者岗位。有人可能不理解,甚至觉得我“傻”。但我知道,基层一线、田间地头就是我的“江湖”,我就是离不开水的一条鱼。在管理岗固然好,但拿起相机在一线记录,那种在现场感受到的激情和创作的酣畅淋漓才是我真正的快乐源泉。

记者:您反复强调摄影记者要锤炼“四力”——脚力、眼力、脑力、笔力。在实际工作中,这“四力”是如何体现的?能分享几个让您印象深刻的例子吗?

赵庆祖: “四力”的确是我们新闻摄影人的必修课和安身立命之本。

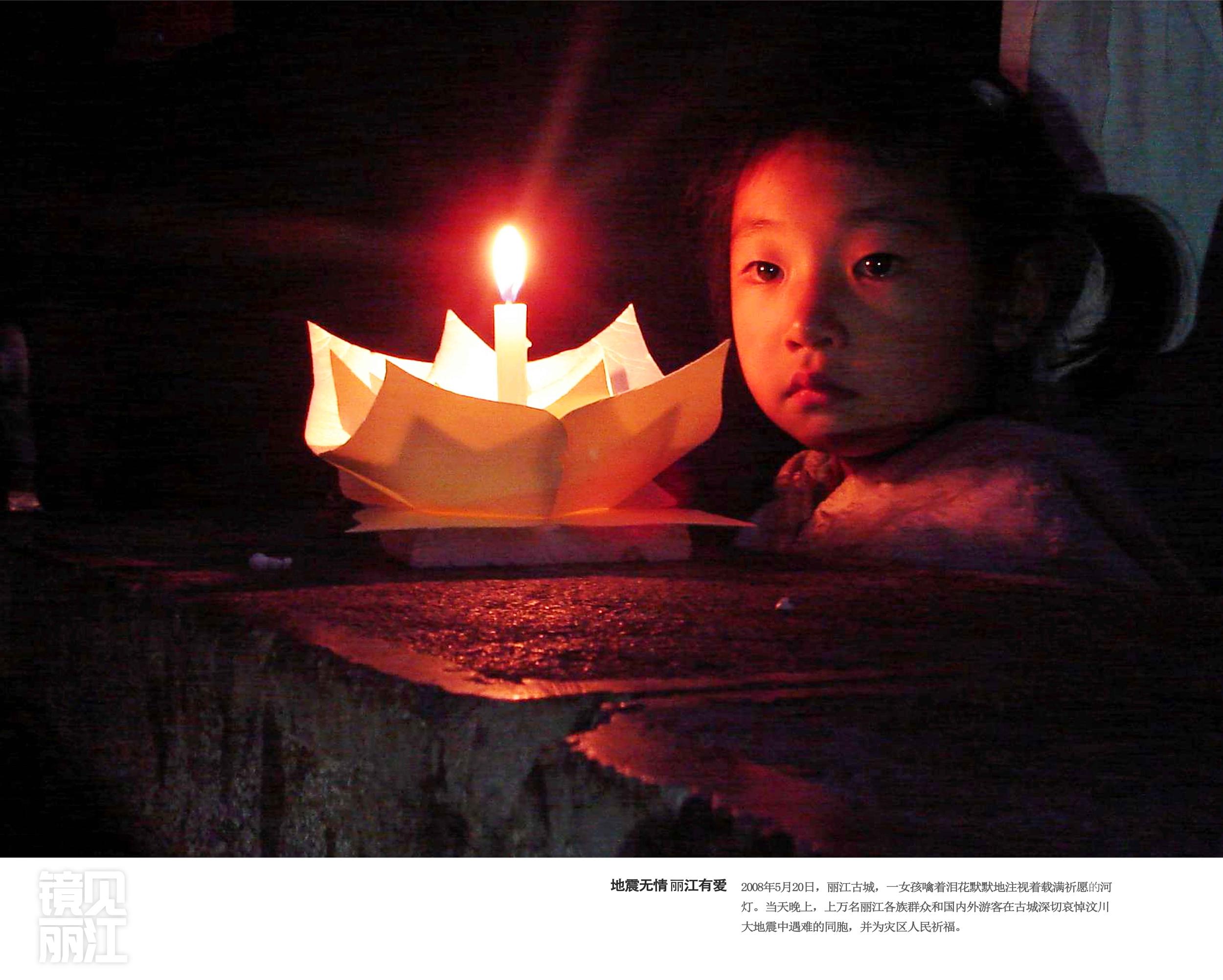

锤炼“脚力”——挽起裤脚拍图片: 脚力是基础。2012年6月宁蒗地震,我主动请缨去一线,甚至先于救灾队伍到达重灾区。为了深入震中,我和同事徒步挺进,辗转多个点采访。最难忘一次是车辆坐满,工作人员说让我别去了,回来发资料给我。我坚持说“哪怕蹲后备厢也要去现场”!最终我在后备厢“蹲”到了现场。2008年汶川地震后,我采访到丽江古城纳西族小女孩噙着泪花放河灯祈福的感人画面,拍下了《地震无情 丽江有爱》,这幅作品后来获得中国地市报新闻奖一等奖。

淬炼“眼力”——一双慧眼“看”好图: 眼力是发现的关键。2023年1月,我在老家剑川县采访,清晨看到村民举起“福”字迎接新年第一缕阳光,我迅速寻找角度,抓拍下《福迎新春》,作品在新华社刊发并被多家媒体采用。生活中不是没有好图,而是需要善于发现的眼睛。平时就要多观察、多积累。

熔炼“脑力”——以学睿智“思”图片: 脑力是核心。要思考和创新。像2022年拍“采摘玫瑰花”这个“烂”题材,我花了一整天跟拍全过程,从玫瑰花采摘、搬运到加工马蹄莲、拓展销路,创作出《云南丽江:“鲜花经济”助增收》的专题图片故事,旧题材就有了新视角、新味道。跟报纸编辑交流也让我受益匪浅。我认识到一组完整图片需要包含大景、中景、特写,以及不同拍摄角度(俯、仰、平),这样才方便编辑选稿,提高采用率。

精炼“笔力”——妙笔丹心写图说: 笔力是呈现力。图片说明写得精准有“泥土味”非常重要。记得2024年5月拍农民移栽水稻秧苗,我初拟的说明是“立夏农事忙”,比较平淡。后来经新华社图片编辑老师提炼成“多插立夏秧,谷子收满仓”,画面意境一下子就生动饱满起来。好的图片说明要准确传递5W要素,客观描述,拒绝夸大和臆测,要用群众语言写出生活气息、真情实感,做到“沾泥土”“带露珠”“冒热气”。

记者:您刚才提到“泥土味”照片说明,这其实正符合今天“镜头对准相机背后的人”的主题。在国际摄影日这个特别的日子里,您想对同行以及未来的摄影人说什么?您的坚持动力来自何处?

赵庆祖:我想说,无论技术如何进步,环境怎样变化,新闻摄影的根永远扎在基层、扎在群众之中。新闻永远在现场、在一线、在你身边真实的土地上。那些获得的奖项、在新华社等各级媒体刊发的数百上千幅作品,是对过往努力的认可,但更大的骄傲,是能够扎根在这片生我养我的热土,用镜头见证并记录它的发展与变迁。

摄影固然辛苦,但当你能捕捉到打动人心灵的瞬间,记录时代的脉搏,并通过照片连接起更广阔的世界时,那种价值感和成就感就超越了所有艰辛。我希望能一直这样跑下去、拍下去,直到跑不动为止。双脚走四方,两眼观天下,脑中有所思,挥笔力千钧。只有将“四力”融入血脉,将镜头始终对准人民,才能让影像饱含温度,在记录时代中践行我们的初心。用镜头追求真善美的过程本身,就是最大的力量之源。

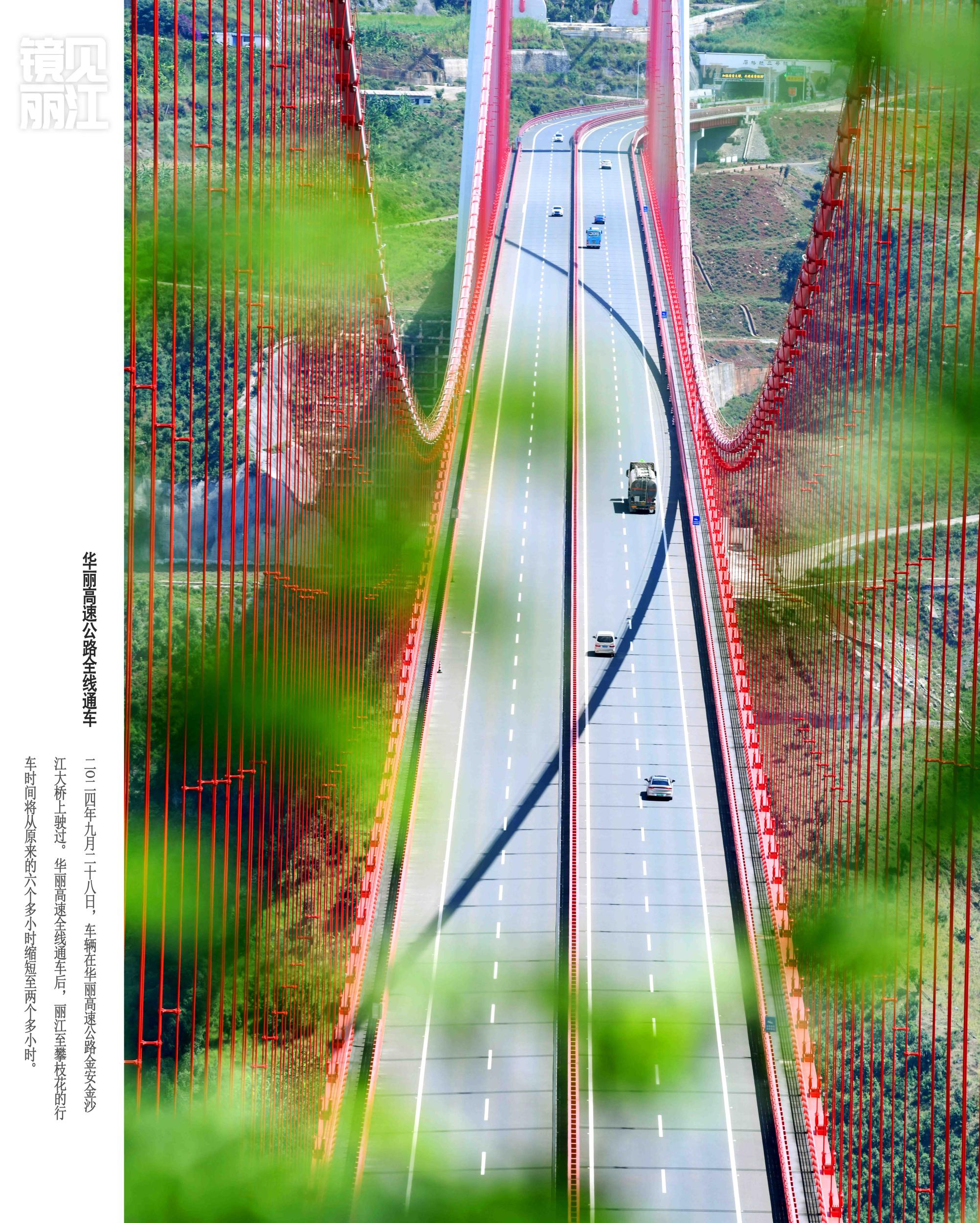

去年11月22日,“镜见丽江——赵庆祖新闻摄影作品展”在丽江市博物院开展。展出的50幅(组)图片以百姓视角和光影艺术生动展现丽江近年所取得的辉煌成就,以及各条战线上的开拓者、建设者在发展道路上不断前行的足迹和那一段历史长河中抹不掉的“特殊”记忆。该公益展览不仅吸引了大批市民、游客与摄影爱好者专程前往观展“打卡”,更在社会各界引发广泛而积极的反响。截至目前,展览线上线下累计观展人数已突破100万人次。

田埂上农夫的皱纹,灾后废墟里点亮的烛光,风雪里赶路的背影……这些画面不会都“完美”,可能晃动、昏暗,甚至带着泥沙,但它们传递着最粗粝也最真实的呼吸、汗水和温度。

在这个信息飞快流转、真假难辨的时代,一张扎根本土、充满泥土气息的真实照片,就像一颗砸进池塘的石子。它激起的涟漪可能很小,但它留下的痕迹是实在的。 它不是为了定义历史,而是为了提醒我们:曾经有这样的人们,在这样的土地上,这样生活过、感受过、努力过。

这就是新闻摄影最朴素的力量:记录真实,见证人间。

云南网记者 李文诗 和茜